「最近のスマホは、オーバースペック」や「カメラの進化はもうない」

と、よく耳にする。

しかし、それは本当なのか。ミドルレンジスマホとハイエンドスマホを比較してもそう言い切れるのか。

筆者は、ミドルレンジスマホを購入するならお金を貯めて高価なハイエンドスマホを買ったほうがいいと心の底からおススメする。

その理由を、撮影した作例を元に見比べ判断していただきたい。

OnePlus 9 Pro / 9R 基本情報

両機ともネットで評判が高く、OnePlus製のSIMフリースマホになる。

9Rモデルは、「9シリーズ」と名付けられていますが、他のモデルとは少々異なりインド市場向けに発売されたモデルとなっている。その後、中国国内でも販売が開始し購入可能になっている。

発売時期と発売当初の価格は、9Proが2021年3月約11万円に対し、9Rが2021年4月約6万円となっている。

価格差は約5万円。

この値段差がどの程度カメラに影響してくるのか、OnePlus 9 Pro(ハイエンドモデル)とOnePlus 9R(準ハイエンドモデル)を作例を用いて検証していきたい。

基本スペック

| OnePlus 9 Pro | OnePlus 9R | |

| Soc | Snapdragon 888 | Snapdragon 870 |

| OS | Android11, OxygenOS | Android11, OxygenOS |

| 重量 | 約197g | 約189g |

| バッテリー容量 | 4500mAh | 4500mAh |

| 充電速度:有線/無線 | 65/50W | 65/ – W |

| 防水/防塵 | IP68 | 非対応 |

カメラスペック

| OnePlus 9 Pro | OnePlus 9R | |

| メインカメラ | 48MP Sony IMX789 1/1.43インチ23mm 1.12μm f/1.8 OIS 7P | 48MP Sony IMX 586 f/1.7 0.8μm OIS 6P |

| 超広角 | 50MP Sony IMX 766 1/1.56インチ 14mm f/2.2 7P (+マクロ) | 16MP 123°Sony IMX 481 f/2.2 |

| 望遠 | 8MP OV08A10 光学3.3倍 最大30倍 77mm 1.0μm f/2.4 OIS 5P | 非搭載 |

| マクロ | 超広角兼マクロ | 5MP f/2.4 |

| モノクロ | 2MP f/2.4 3P | 2MP f/2.4 |

| マルチオートフォーカス | 全ピクセル全方向PDAF + LAF + CAF | PDAF + CAF |

| 動画 | 1080p:30, 60fps 4K:30, 60, 120fps 8K:30fps | 1080p:30, 60fps 4K:30, 60fps |

| タイムラプス | 1080p, 4K 倍速:5, 15, 60, 120, 480 | 1080p, 4K 倍速:5 |

| スローモーション | 720p 480fps, 1080p 240fps | 720p 480fps, 1080p 240fps |

両機ともスペックを見て頂ければわかるが、基本スペックに特に大きな差はなくカメラスペックで違いが明確になっている。

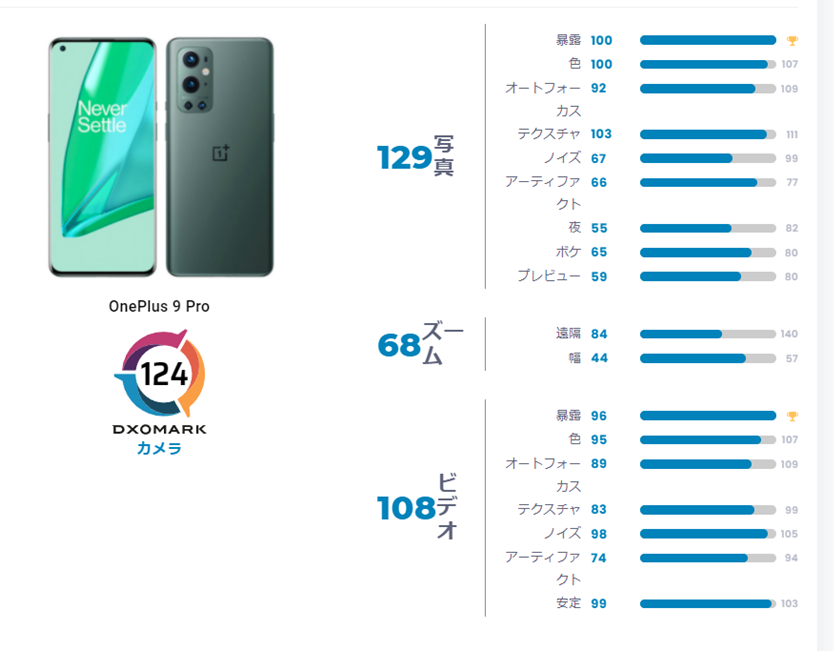

一つの指標として参考までに。

同レベルには、Samsung Galaxy S21 Ultra 5G、Apple iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Z Fold3 5Gがある。

OnePlus 9 Proは、全体的に高評価なレビューとなっている。なお、OnePlus 9Rは、DXOMARK未評価。

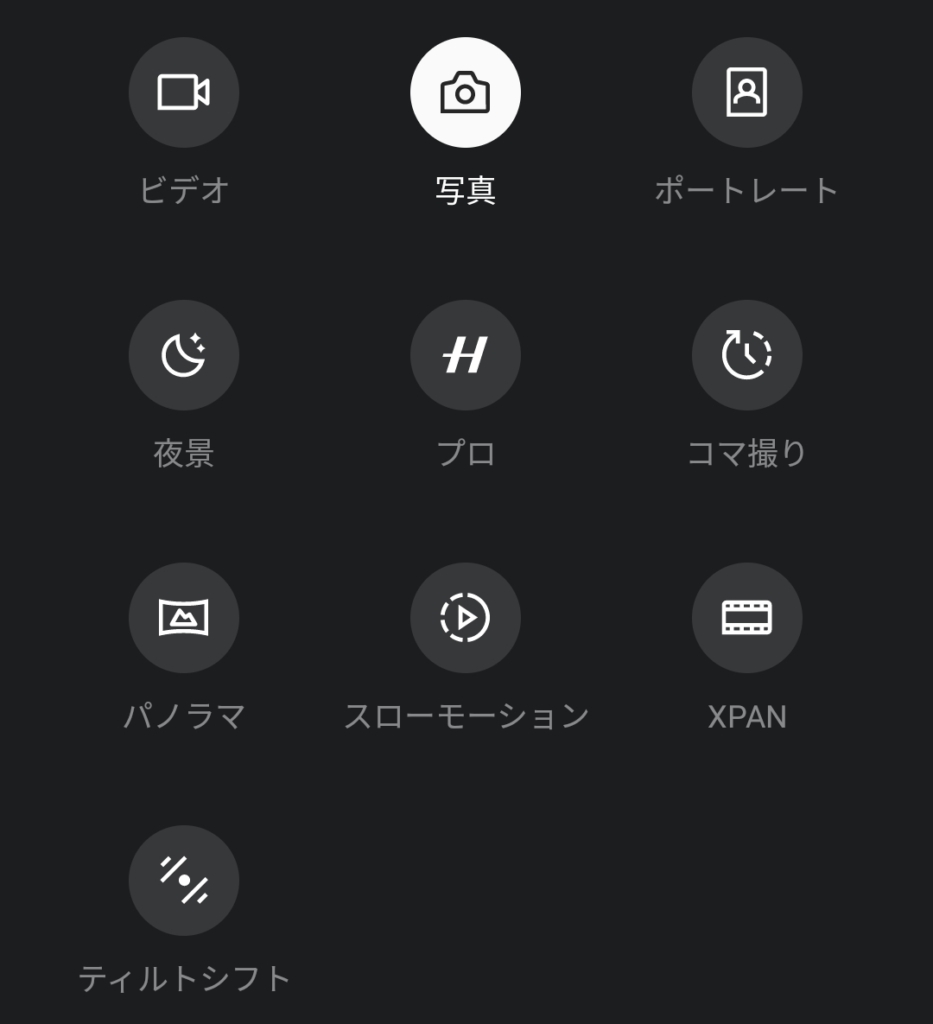

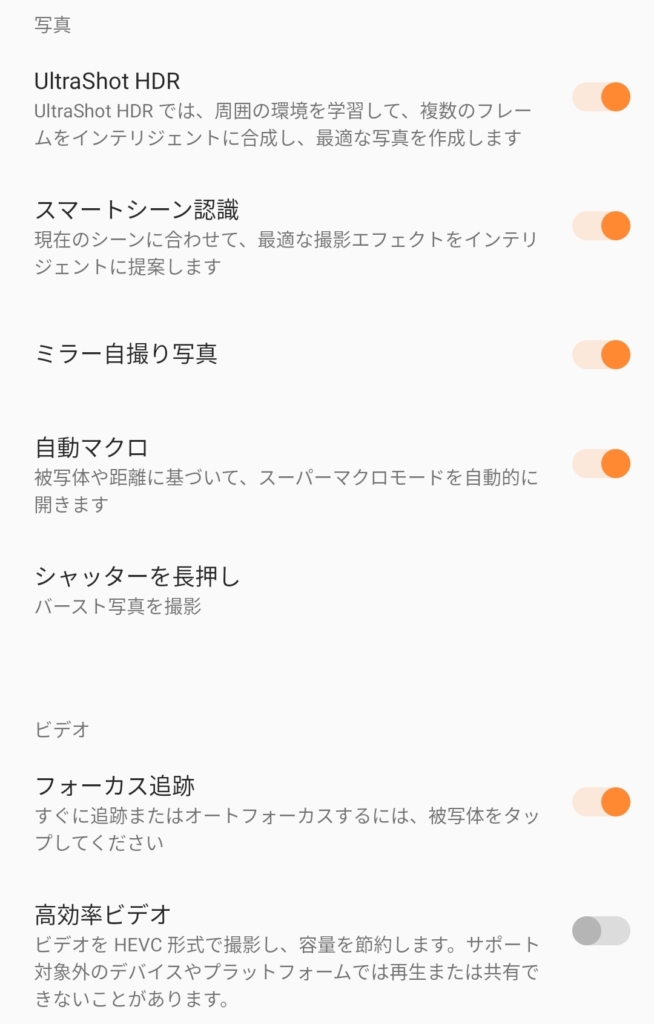

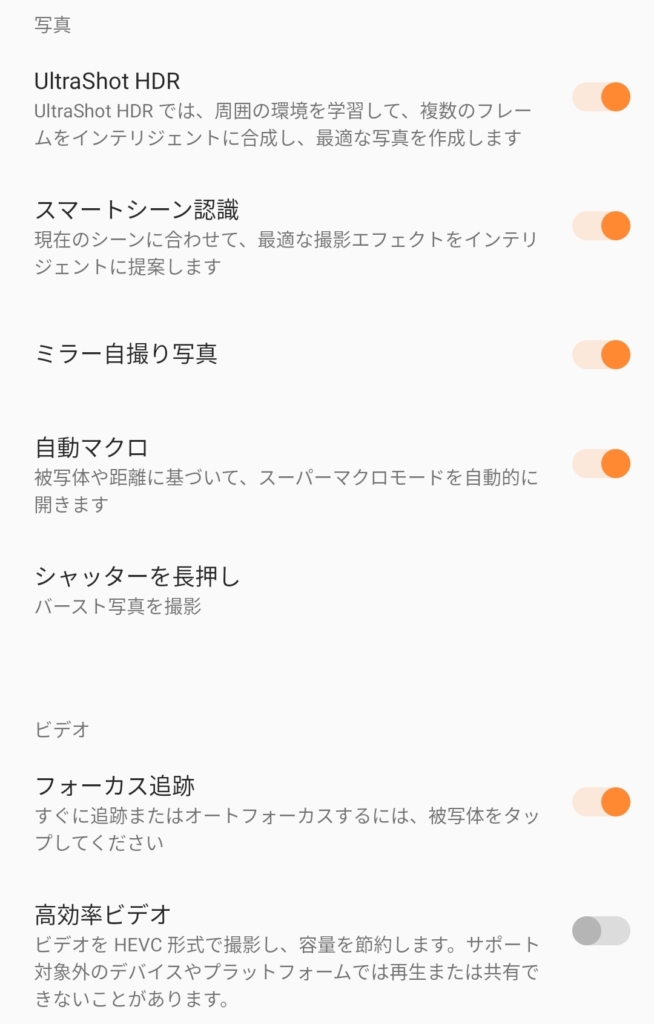

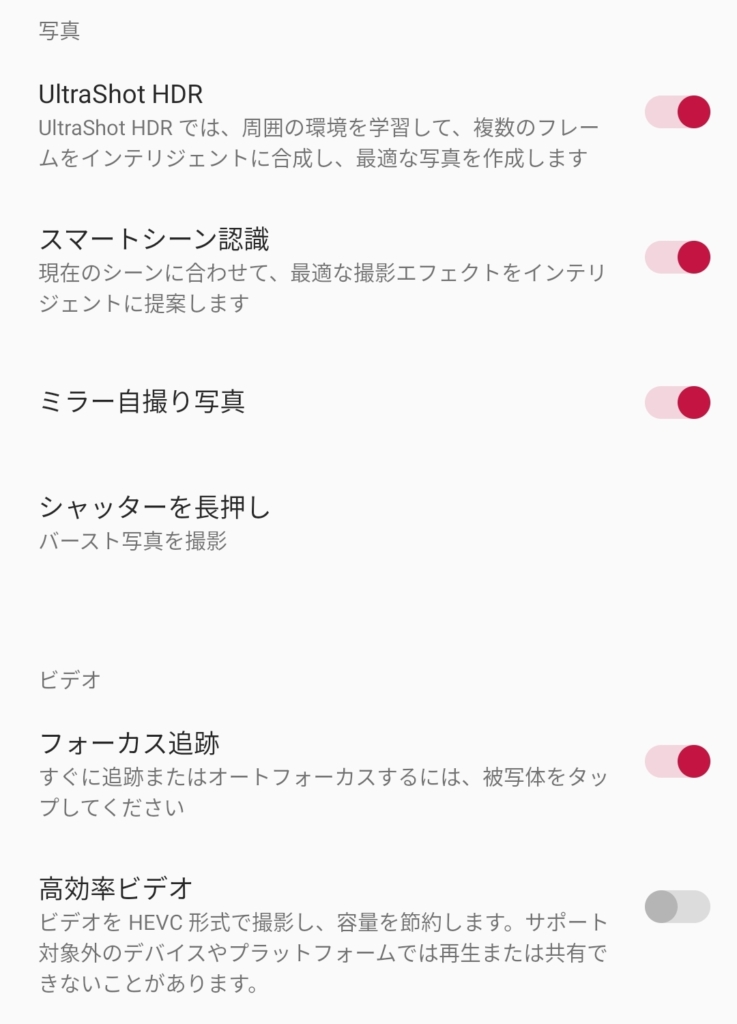

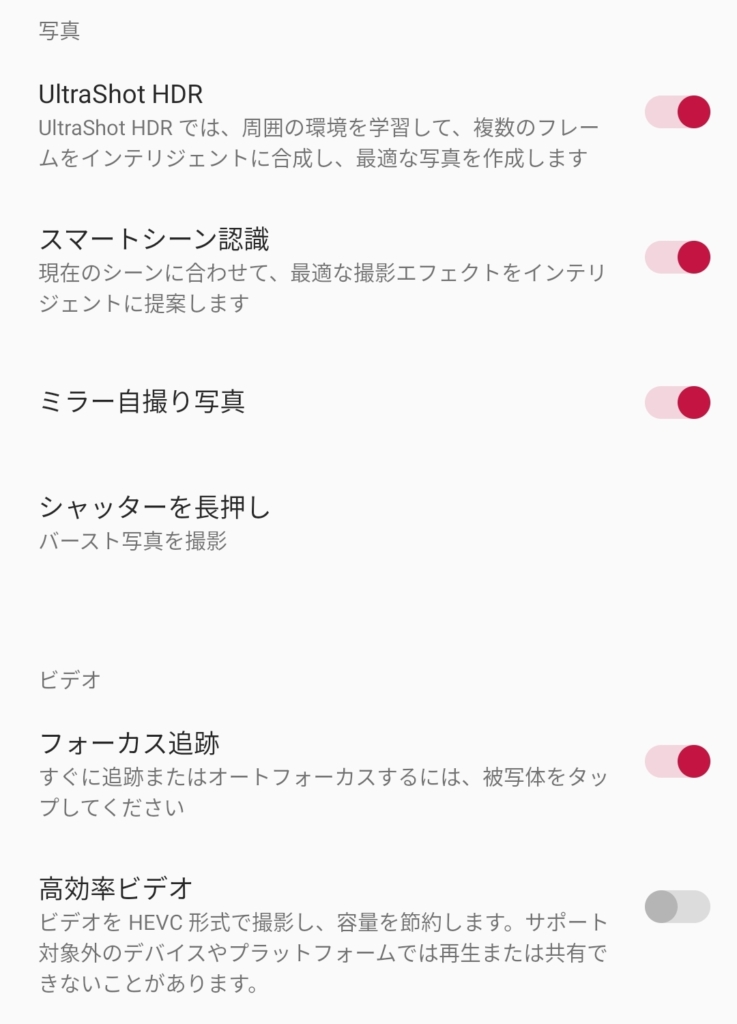

少し遊び足りないカメラ項目(UI)

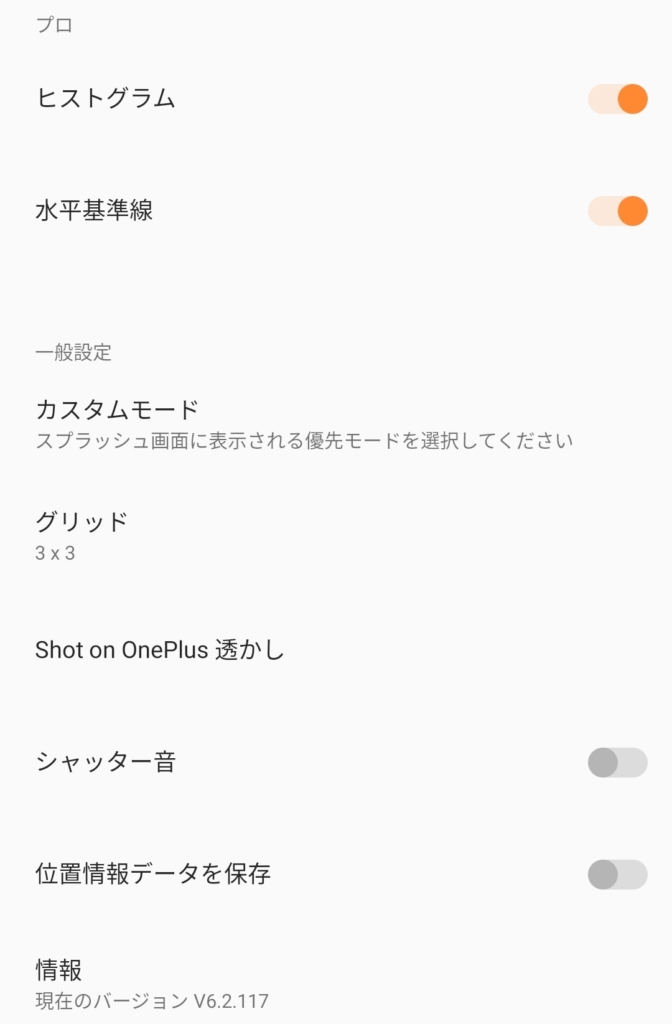

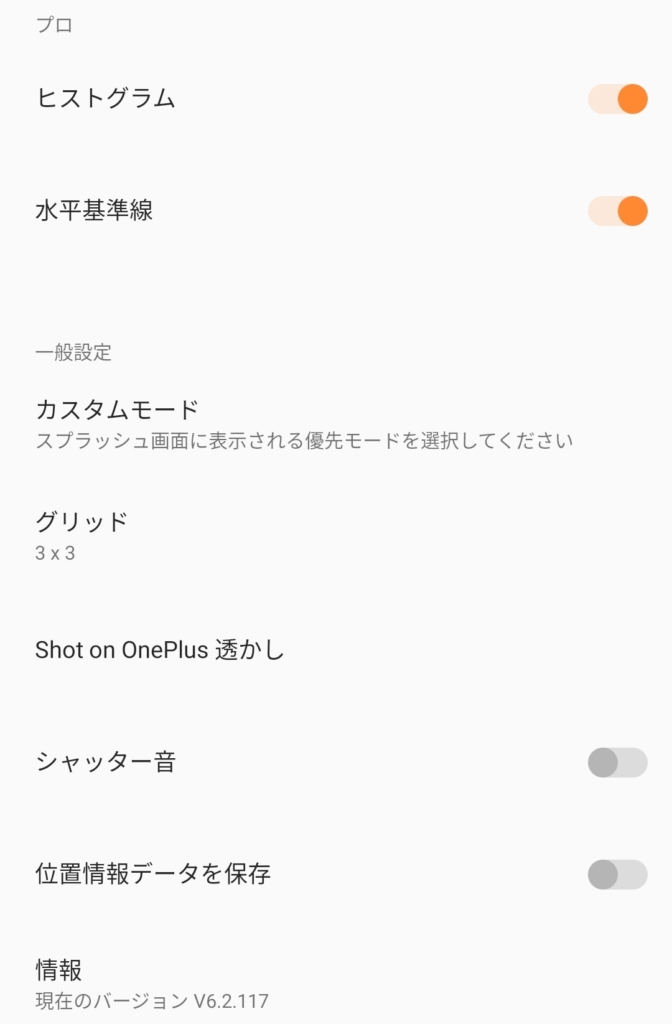

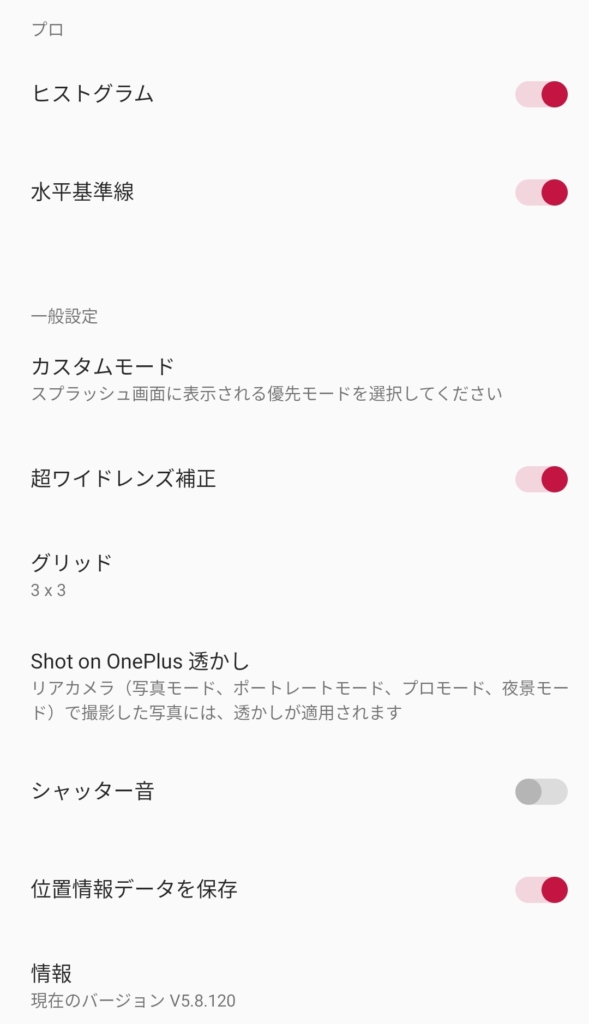

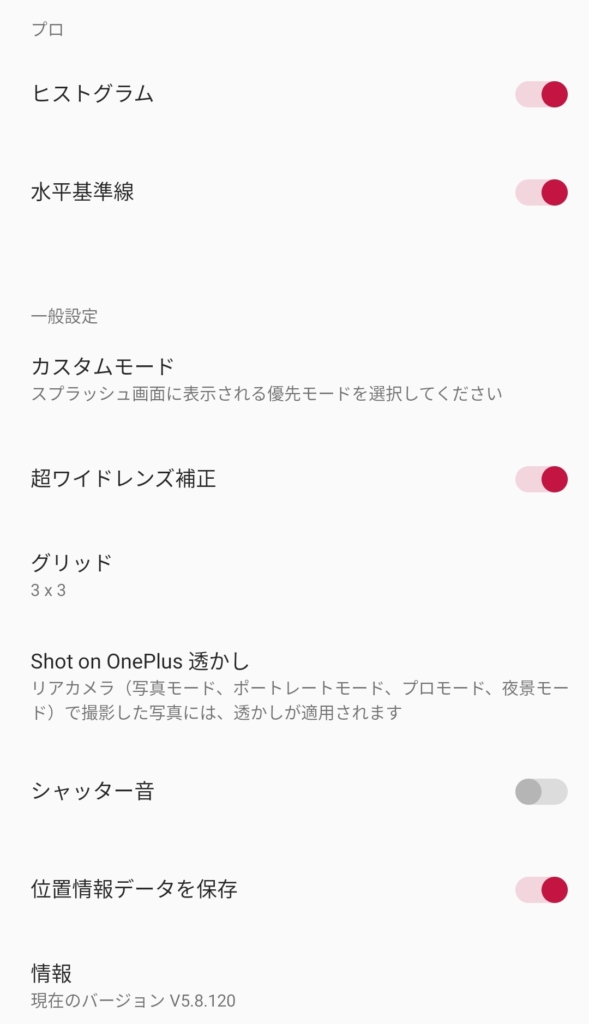

ワイド画面での閲覧では全て左側が、OnePlus 9 Pro

右側が、OnePlus 9Rとなる。

オプション設定

9Proのほうが、項目が多い。

夜景モードに関しては、両機ともデフォルトで三脚モードを使用できる。

他社と比べ、普段使いしないがライトペインティングモードや月モードが無いため少し物足りないものになっている。

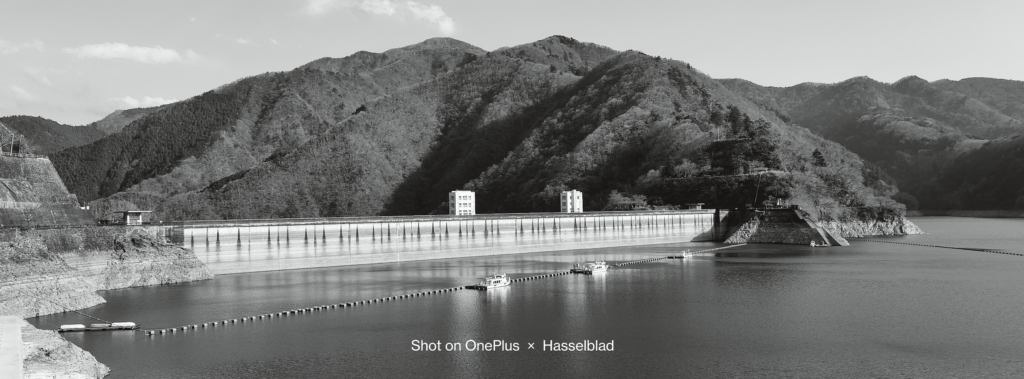

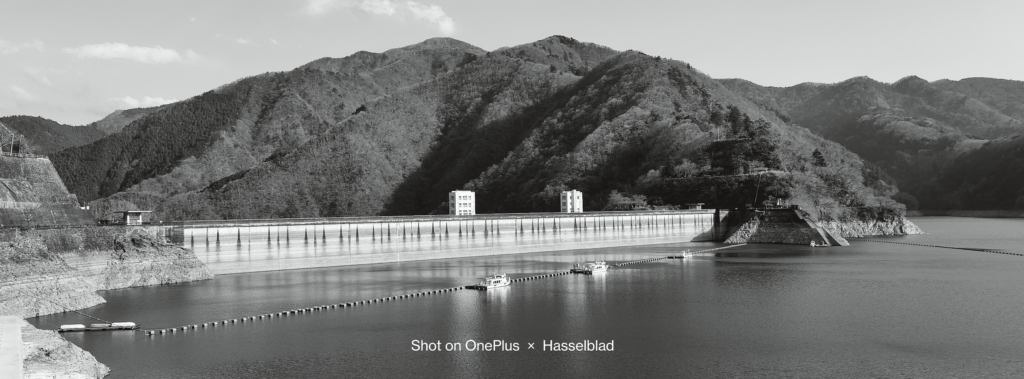

OnePlus 9 Pro×Hasselblad・XPANモードについて

Hasselblad監修ということもあり独自機能が追加され、他の端末よりレトロ感のある一味違う写真が撮影できるモード。

65:24のアスペクト比で撮影される。

超広角カメラとアスペクト比が違い、パノラマ写真並みの横長の写真が撮れる。

XPANモードは、1998年に発表されたHasselbladのXPANカメラが由来。XPANカメラは世界で初めて中判画像を35mmフィルムで提供することを可能にした富士フイルムと共同で開発された。

撮影時にグレースケールにするかカラーにするか、適切なフレームを選択するだけで撮影が可能。

スマートフォンのパノラマ撮影でよくみられる、ブレや処理のエラー、画質の低下が無く、撮影したい全ての風景をキャプチャーできる。

いわゆる、モノクロ撮影でキャプチャーを行うが付属のモノクロカメラでは撮影されておらず、ソフトウェアの処理のみで完結している。モノクロカメラについては後述に記載する。

OnePlus 9 Pro・ティルトシフトモードについて

ティルトシフトは、レンズ自体を傾けて角度をつけることにより、部分的にフォーカスをあててボケの強い写真を撮ることができる。

Hasselbladとは関係なくティルトシフトレンズを使用することにより一眼カメラで使うことができる一種の技法である。

上記のような、高度な技術や処理はおそらく9Proでは使われておらず、ソフトウェアの処理によって加工されているものだと思われる。

撮影した写真は、コントラストをわざと上げ違和感なく仕上げた(つもり)。

中央の一直線のみ、ボケさせず両端をぼかす撮影技法。

9Proでは、両端のボケの濃さを0~100%で設定でき、中央のボケさせない部分の角度を360度で調整できる。

ネットで作例を検索すると、ミニチュア感のある写真が多く、実際色々撮影してみたがとても難しかった。

OnePlus 9 Pro / 9R 結果は明確、写真作例比較

全ての画像は、クリック(タップ)で拡大して表示されます。

夜間での撮影は全て三脚に固定し撮影を行ってる。

撮影時Android11、各端末のOSバージョンは、

9ProがOxygen OS 11.2.10.10.LE15DA

9RはOxygen OS 11.2.8.8.LE28DAで撮影。

撮影日は、全て2022年3月中に撮影したものである。

OnePlus モノクロカメラについて

作例比較の前に、XPANモードで触れたモノクロカメラについて解説する。

両機のOnePlusに付属している2MPのモノクロカメラは、メインカメラ若しくは超広角カメラでの撮影時に、モノクロフィルターを選択した際にのみ補助センサーとして使用される。

↓メインカメラ撮影時にモノクロカメラを指で覆って際の挙動。

メインカメラと超広角カメラのモノクロのみ、モノクロカメラを使っている模様。動画では使用されていない。

XPANモードで、使用されないことに疑問を抱いてしまう。

メインカメラ・等倍

一見、どちらも綺麗な写りをしているが、手前の水面色や木のディテールを比較すると圧倒的に9Proのほうが解像度が高く綺麗に写っている。

だが、比較して拡大しなければ分からない程度の些細な違いで、9Rも特別悪いわけではない。

逆光

メインカメラ・等倍撮影では、9Proのディテールが良かったが、逆光になってしまうと拡大した際、木に若干ノイズが乗ってしまっている。しかし、9Rは黒潰れしてしまい比較すると差は歴然となっている。

1枚目の木漏れ日程度だと、仕上がりの良い写真を撮影できるが、2枚目のような明らかな直接的な逆光になってしまうと、水面、木々と空の色が明らかに両機とも変色してしまっている。

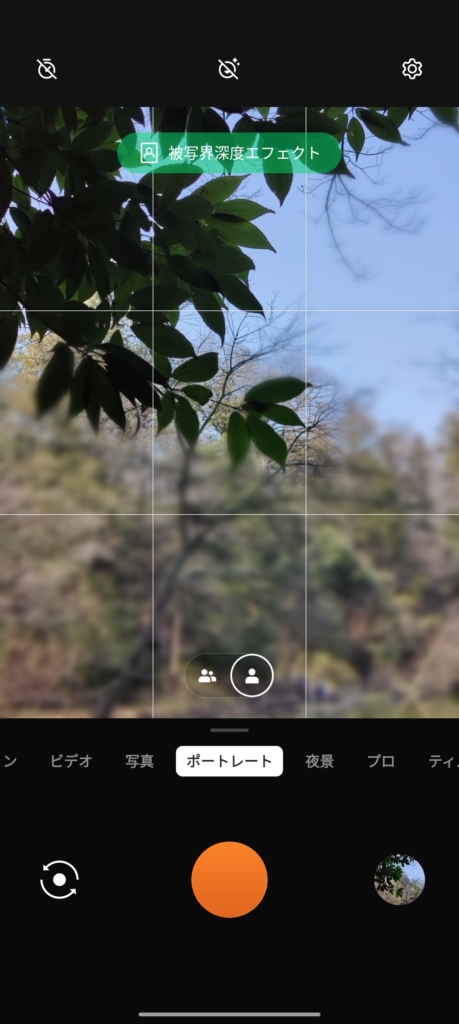

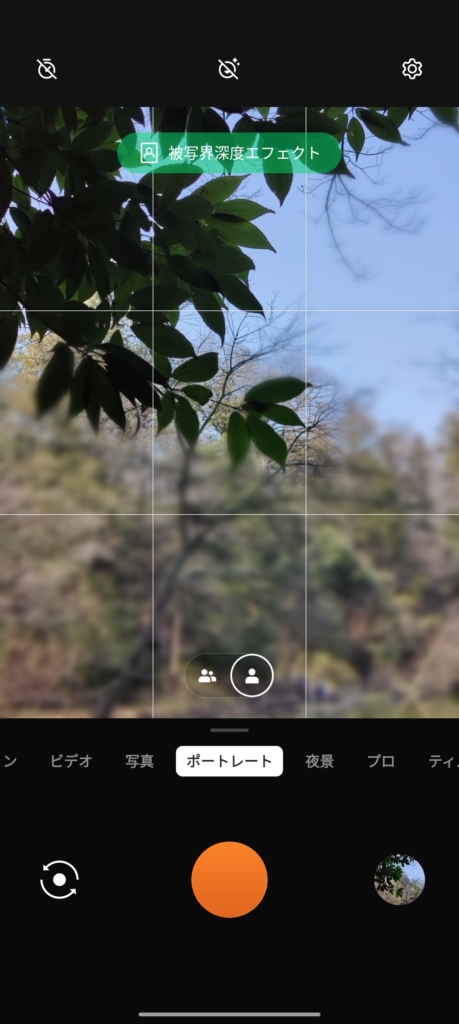

強調しすぎポートレートモード

どちらもボケが極端すぎて、個人的にはあまり好きではない写真になっている(対象物を買えても同様)。

9Proは、中央左側の枝の処理を失敗している。

ボケ量の調整は、OxygenOS 11では未搭載で変えられない(12で追加される情報有)。

OnePlus 被写界深度エフェクト

一定距離、離れた位置に対象物がある場合、「被写界深度エフェクト」というモードが自動的にONになりボケ量を増す。

9Proでは、モードの切り替え感度が高く、直ぐに切り替わって撮影できるのに対し9Rでは、感度が悪く下のようにボケないポートレート写真になってしまう。

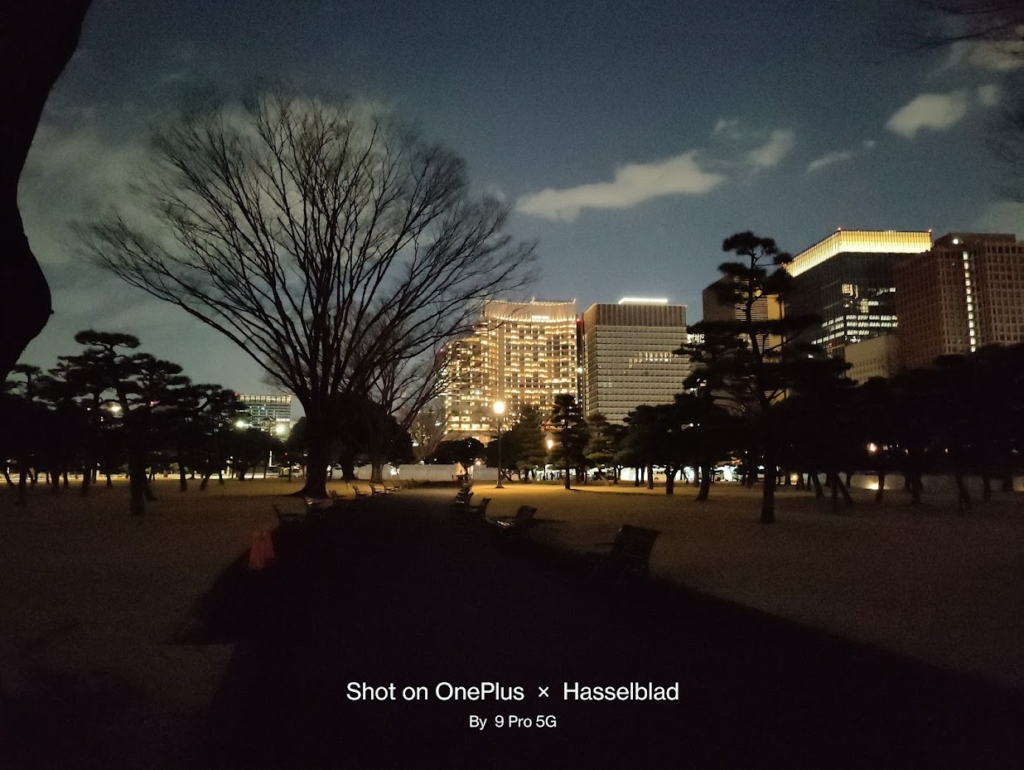

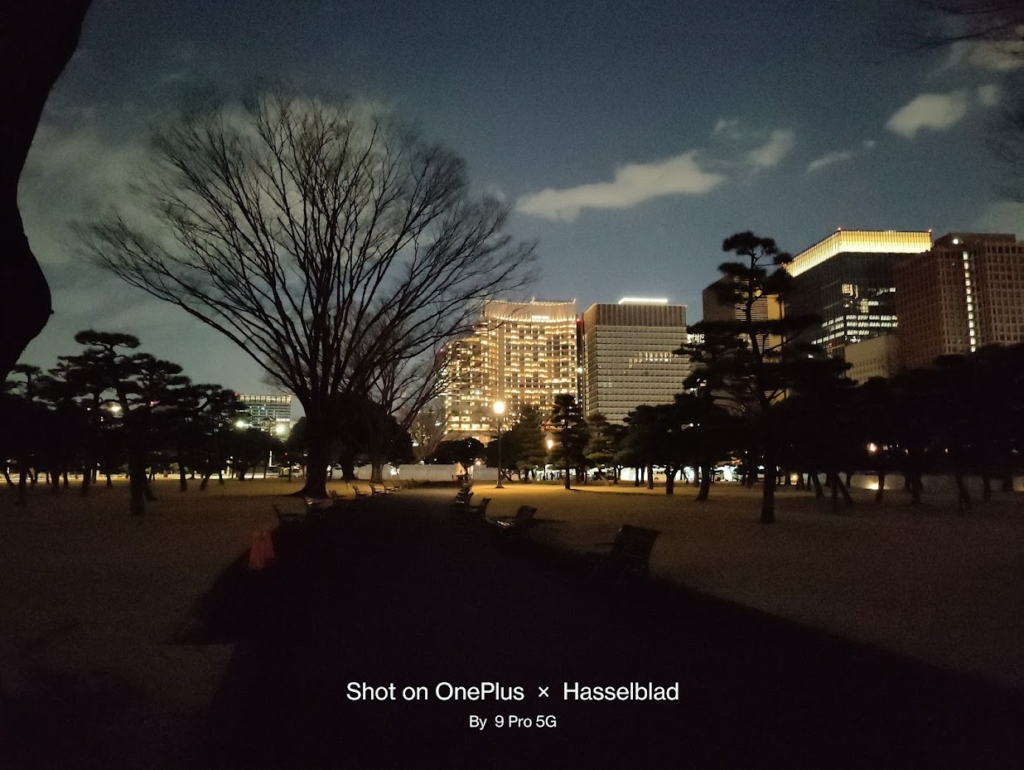

夜景モード・準低照度

等倍

9Pro:露光時間1/4, ISO10000, 焦点距離6.06mm

9R:露光時間1/4, ISO16000, 焦点距離 4.75mm

9Rでの全体的な白飛びが目立ち、三脚を使用しないと手振れが心配になるほど酷い。

拡大すると、オートフォーカスに失敗し、全ての部分でぼやけてしまいどこに焦点が合っているのか分からない。

空に注目した際、9Proが雲の筋を綺麗に捉えることができている。

また、左端の街頭、右端の小屋に注目すると9Proのほうが僅かに画角が広いことが分かる。

流石IMX 766、超広角カメラ

9Pro:露光時間1/5, ISO6400, 焦点距離3.50mm

9R:露光時間1/4, ISO5000, 焦点距離1.94mm

比較する必要もなく、何が写っているのか分からず9Rは写真と呼べない。

9Rの等倍が、9Proの超広角での写真と同じようになっている。

やりたかったライトペインティング、残念な長時間露光

他社メーカーにあるライトペインティングモードが無いため、露光時間を調整して光の軌跡を撮影したかった。

9 Pro:露光時間3, ISO100

9R:露光時間3, ISO100

Proモードを使用し露光時間を調整。どちらも白飛びが激しく理想とは程遠い写真になる。

最大30sまで露光時間を調整できるが、秒数を増やすにつれ白飛びが強くなってしまう。30sに至っては、建物すら写らなくなる。

NDフィルター等を用いて、光量を調節すれば綺麗な軌跡を描けるかもしれない。

まぁ許容、望遠撮影

いうまでもなく、当然9Proのほうが良い。

30倍での実用性はゼロに近く三脚使用+文字という環境で上のように文字は読めるがノイズだらけでまともな写真ではなくなる。日常使いを考えると10倍までが許容。

欲しかった月モード

9Proは、望遠カメラを搭載しているので他社メーカーにある、ソフトウェアの処理で実物に近づける処理を行う月モードがあっても良かったと思う。

かなり調節して、上の写真の状態まで持ってこれたが普通に撮ると月かどうかも分からない写真になる。

おまけ・OnePlus 9 Pro超広角カメラ(低照度)

低照度環境で手持ちにより撮影を行った。

メインカメラ:露光時間1/15, ISO8000, f/1.8

超広角カメラ:露光時間1/10, ISO16000, f/2.2

ノイズが混じっているものの、スマホの超広角カメラで道、木、建物の形をここまで写せることに感動した。

OnePlus9Proに搭載されている、IMX766は現状のスマホの中で最大サイズの超広角センサーである。

OnePlus 9 Pro / 9R どちらも手振れ補正が素晴らしい、動画比較

別の記事でまとめさせていただきました。

是非一読してください。

OnePlus 9 Proで、星空撮影

別記事にて公開中です。是非一読してください。

まとめ

両機とも、ハイエンドのSocを搭載しているため、動作は快適で夜景撮影時の処理速度はほぼ同時に終了する。

作例として載せていない物を含め相対的に、両機とも普段使いはできないが、あったら楽しかったであろうモードが少なくて、物足りないものだった。具体的に、月モードやライトペインティングモードが欲しかった。

9Rは、低照度環境に当然弱く、「カメラが好きだから9Rを買う」と言う選択肢は、絶対あり得ない。

普段写真は滅多に撮らず、より優れているSocが搭載されているスマホが欲しいならば選択肢に入るだろう。

作例で載せきれていないが9Proは、とにかく超広角カメラが綺麗で感動した。

また、XPANモード、ティルトシフトモードは普段使わないと思うが使いこなせば面白いモードであると思う。

——–

最後まで、ご閲覧いただききありがとうございます。

是非よろしければ、コメントの方を残していただければ幸いです。

次回の記事作成の、参考にさせて頂きます。

Twitterもやってます。「#ハイエンド推奨委員会」で作例投稿中。

今後ともよろしくお願いいたします。

コメント